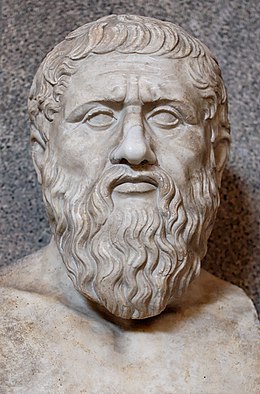

Platon

Platon (428/427 – 348/347 av. J.-C.), philosophe grec et disciple de Socrate, est l’une des figures les plus influentes de la philosophie occidentale. Son œuvre couvre de nombreux domaines, notamment la métaphysique, l’éthique, la politique, et la théorie des émotions. Dans sa pensée, les émotions occupent une place importante, souvent en lien avec la raison, le désir, et le bien-être moral.

1. Biographie

Origine et formation :

- Né dans une famille aristocratique d’Athènes, Platon fut profondément influencé par son maître, Socrate, dont l’exécution en 399 av. J.-C. marqua son œuvre.

- Il fonda l’Académie à Athènes, l’une des premières institutions d’enseignement supérieur en Occident.

Œuvres majeures :

- Les dialogues, forme principale de ses écrits, incluent des œuvres telles que La République, Phédon, Phèdre, et Le Banquet.

2. La tripartition de l’âme

Dans La République, Platon décrit l’âme humaine comme divisée en trois parties, chacune associée à une fonction et un rôle spécifique :

La raison (logistikon) :

- Partie rationnelle et réfléchie de l’âme.

- Chargée de rechercher la vérité et de guider les autres parties de l’âme.

- Associée à la sagesse.

L’esprit ou cœur (thumos) :

- Partie émotionnelle liée aux passions nobles, comme le courage, la colère juste, et le sens de l’honneur.

- Sert d’intermédiaire entre la raison et les désirs.

- Associé à la vertu de courage.

Les désirs ou appétits (epithumia) :

- Partie instinctive et émotionnelle de l’âme.

- Regroupe les désirs corporels, tels que la faim, la soif, et les pulsions sexuelles.

- Nécessite un contrôle pour éviter l’excès et le chaos.

3. Les émotions dans la philosophie de Platon

Rôle des émotions

- Platon reconnaît que les émotions font partie intégrante de l’âme humaine, mais il insiste sur la nécessité de les discipliner pour atteindre une vie vertueuse.

- Les émotions doivent être subordonnées à la raison, qui représente la partie la plus noble de l’âme.

Les émotions positives et négatives

- Certaines émotions, comme la colère ou la peur, peuvent être utiles si elles sont bien dirigées.

- D’autres, comme les désirs démesurés ou l’envie, sont sources de désordre et doivent être contrôlées.

4. L’éducation des émotions

Dans La République, Platon propose un modèle éducatif visant à harmoniser les parties de l’âme :

- Musique et arts : Pour apaiser les émotions et cultiver un esprit équilibré.

- Gymnastique : Pour discipliner le corps et les appétits.

- Philosophie : Pour développer la raison, guider les émotions, et chercher le bien suprême.

L’objectif est de former des citoyens et des dirigeants capables de gouverner avec sagesse et justice.

5. L’amour et les émotions dans Le Banquet et Phèdre

Dans ses dialogues sur l’amour, Platon explore les dimensions émotionnelles et spirituelles de l’éros :

- L’amour physique : Associé aux désirs corporels, il est considéré comme inférieur.

- L’amour spirituel :

- Représente une aspiration à la beauté absolue et à la vérité.

- Permet à l’âme de s’élever vers des idées supérieures, notamment l’idée du Bien.

6. Les émotions et la quête du Bien

- Platon relie les émotions à sa théorie des idées, où le Bien est l’idéal suprême.

- Les émotions, bien contrôlées, peuvent guider l’âme vers une compréhension plus profonde de la justice, de la vérité, et de la vertu.

7. Critiques et limites

- La vision de Platon a été critiquée pour sa hiérarchie stricte, où les émotions sont souvent perçues comme inférieures à la raison.

- Certains philosophes modernes, comme David Hume, considèrent que les émotions jouent un rôle plus central et autonome dans la motivation humaine.

8. Héritage

La réflexion de Platon sur les émotions a influencé de nombreux penseurs ultérieurs, notamment :

- Aristote, qui développera une approche plus nuancée des émotions dans sa Rhétorique et son Éthique à Nicomaque.

- Les courants philosophiques tels que le stoïcisme et le néoplatonisme.

Platon demeure une figure clé pour comprendre le rapport entre émotions, raison, et morale dans la pensée occidentale.